日本企業のテレワークに必要なのは、コミュニケーションを「見せる」発想──オフィスにあった冗長な情報こそが「心地よさ」のヒントだった

コラム

コロナ禍発生から約2年半が経過し、テレワークとオフィスワークを組み合わせた「ハイブリッドワーク」の導入をはじめ、多様な働き方が模索されている昨今。離れて働くとコミュニケーションの悩みも増えるため、会議中の雑談やチャットツールでのやり取りを増やすなど、さまざまな工夫に取り組んでいる企業も多いでしょう。

しかし、どれだけ工夫を重ねても「全員が出社していたときのコミュニケーションのしやすさ」まではなかなか再現できない……そんな課題を感じたことはありませんか?

もしかすると、それはコミュニケーションを「増やす」という発想そのものが原因かもしれません。テレワーク関連の調査に長年携わるパーソル総合研究所の上席主任研究員・小林 祐児さんは「これからの働き方において大切なのは、コミュニケーションを“見せる”発想です」と話します。それは一体、どういうことでしょうか。

今回は、ハイブリッドワークを積極的に推進するサイボウズの代表取締役社長・青野慶久と小林さんとの対談を実施。前編では、日本企業のテレワークの現状やコミュニケーションの特性を分析した上で、日本企業でオフィスワークとテレワークが混在する場合、どんな工夫が求められるかを順番に考えていきます。

小林 祐児(こばやし・ゆうじ)

パーソル総合研究所上席主任研究員。上智大学大学院総合人間科学研究科社会学専攻博士前期課程修了。NHK放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年パーソル総合研究所入社。労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行なっている。専門分野は人的資源管理論・理論社会学。総務省の「『ポストコロナ』時代におけるテレワーク定着アドバイザリーボード」にも有識者として参加。

青野慶久(あおの・よしひさ)

サイボウズ代表取締役社長。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現 パナソニック)を経て、1997年サイボウズを設立。2005年に現職に就任し、現在はチームワーク総研所長も兼任している。

目次

テレワークの意思決定ができない企業では、人材が離れていく

青野:小林さんは人事やHRMの領域がご専門で、テレワークについても調査されているそうですね。

小林:はい。コロナ禍がはじまった2020年3月からは、日本企業におけるテレワーク実施率について、毎回2万人規模の調査をしています。わたしが2年前からずっと気になっているのは、企業におけるテレワーク実施が“戦略的”に行なわれているのかどうかです。

青野:戦略的、ですか?

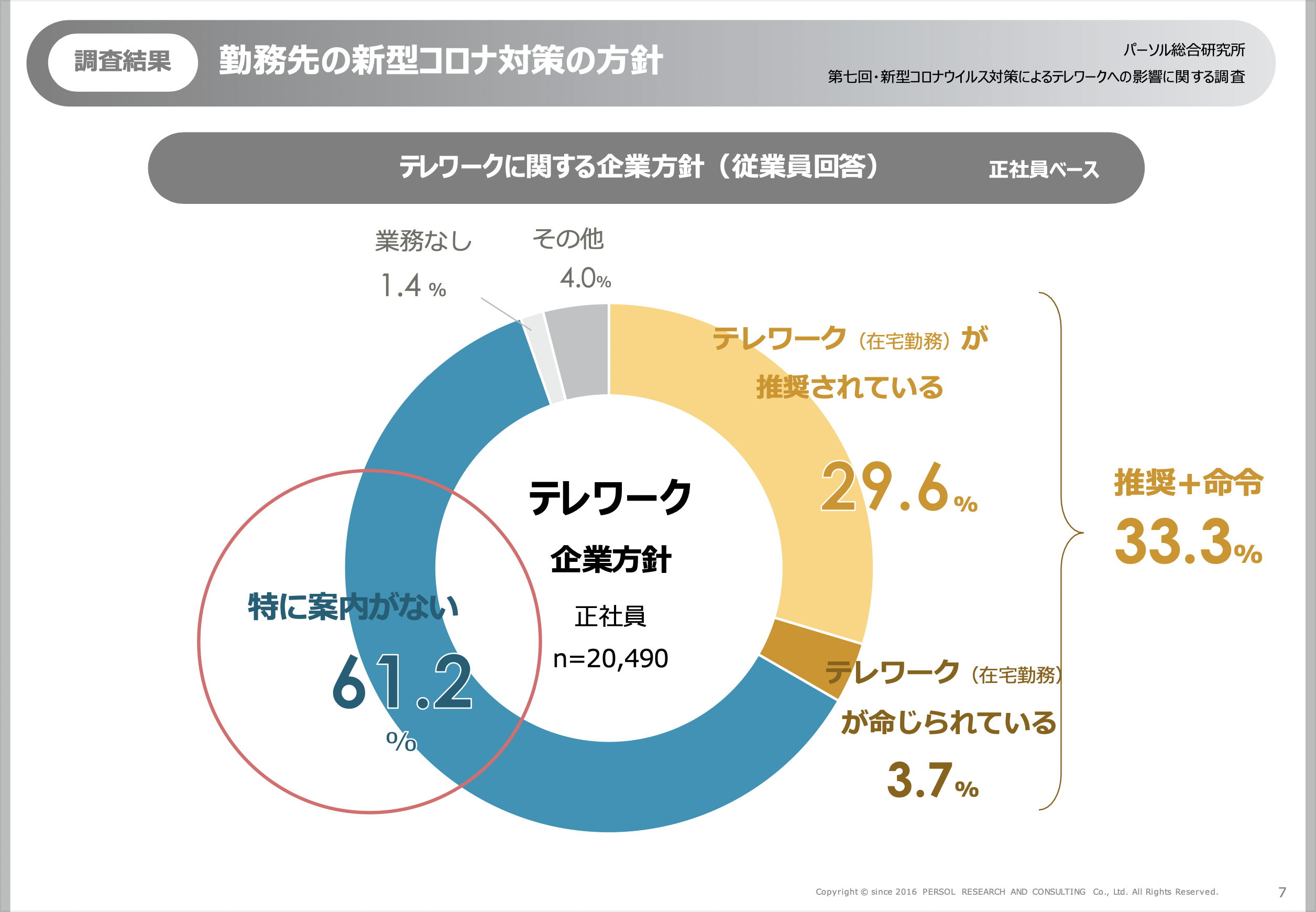

小林:はい。従業員への調査結果では、社内に対してテレワークに関する方針を特に案内していない企業は、6割前後で推移しています。テレワークについて企業・人事の側で意思決定ができていない状況であることがうかがえます。

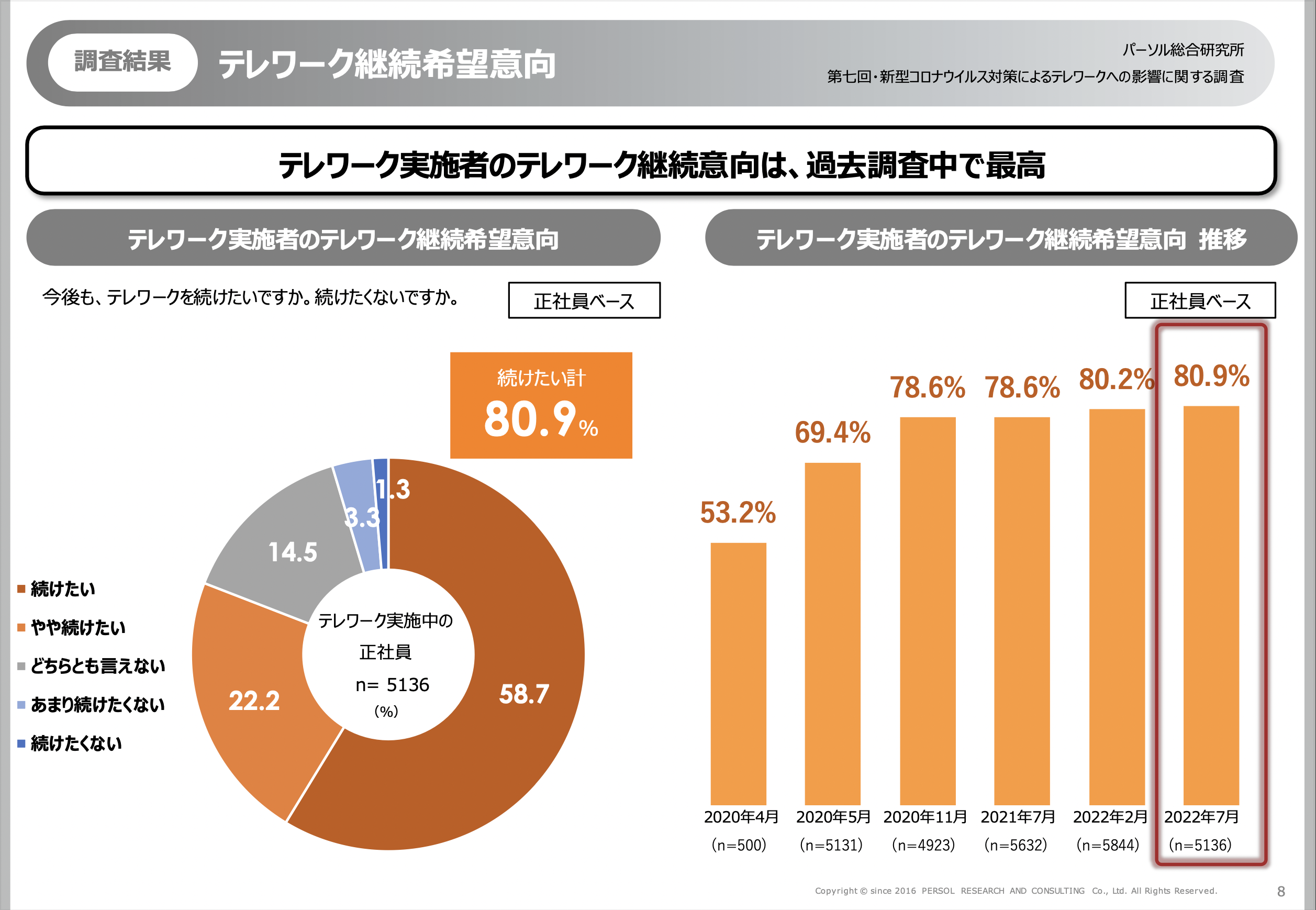

小林:一方、従業員のテレワーク継続希望率は、天井知らずの勢いで上昇。世代間格差も少なくなってきて、2022年7月では約8割の人がテレワークの継続を希望しています。「完全出社に戻すのは勘弁してほしい」という意識が圧倒的に多数になりました。

つまり、企業側は戦略的にテレワークを実施しておらず、徐々にテレワーク実施率を下げていってしまう。従業員側の希望ともすれ違っている状況が続いているんです。

青野:この状況が続くと、不満を抱えた従業員がどんどん離れていきそうですね。

小林:そうですね。職種・業種・企業間で働き方の格差は広がっていくでしょう。特にテレワークできるところに人材が集まり、人材獲得力の格差につながっていくと思われます。

実際、アメリカでは原則出社に戻した企業から、テレワーク希望者が大量に辞めていきました。最近では、日本でもテレワーク可能な求人情報が大半を占めています。

青野:人手不足の現状においては、特にその格差がダイレクトに響いてきますよね。それこそテレワーク前提で全国採用する都市部の企業が増えたら、地方の企業は大変になるだろうなと。

小林:おっしゃるとおりです。しかも、地方には優秀な女性がたくさん埋れています。普段は主婦業に勤しむ人が持ち前のスキルを生かして、業務委託のような形でテレワークを通じて都市部大手企業で働きはじめるでしょう。そうなれば、地方企業に不利な形で、全国的に優秀な人材の獲得競争が起こるでしょう。

「まだらテレワーク」では、テレワーカーの不安感・孤独感が増す

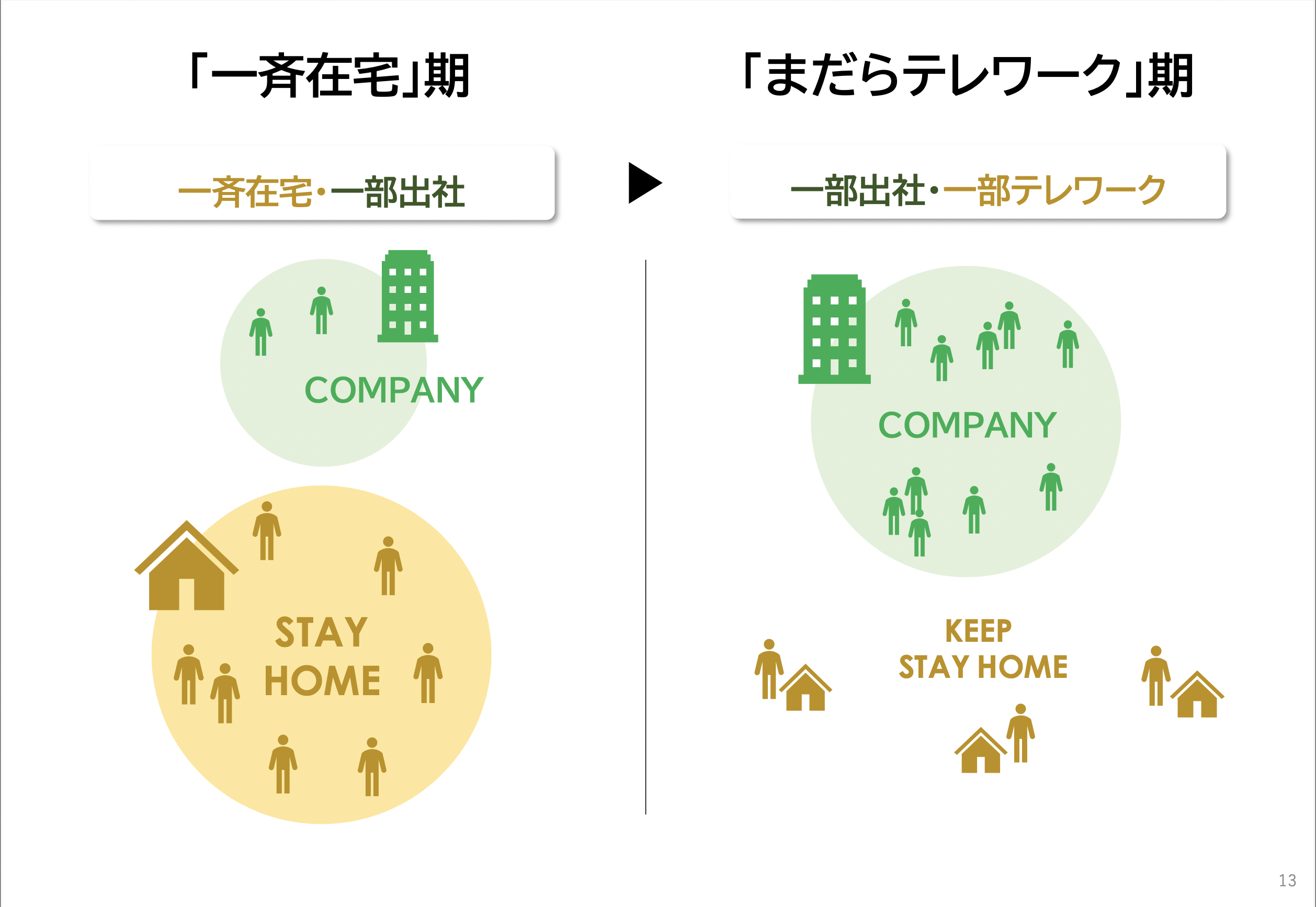

小林:これから考えるべきことは、日本企業がどんどん移っていくであろう「まだらテレワーク」で発生する課題についてです。まだらテレワークとは「一部出社・一部テレワーク」となる組織状況のことをいいます。

最近よく言われる「ハイブリッドワーク」は「個人の働く場所の組み合わせ」を指す一方、まだらテレワークは「職場全体の状態」を指す言葉です。つまり、従業員がハイブリッド・ワークするがゆえに、職場がまだらテレワークの状態になるのです。

青野:まだらテレワークでは、どんな課題が発生するのでしょうか?

小林:たとえば、Web会議をするときに一斉在宅だと全員が遠隔参加になる一方、まだらテレワークではテレワーカーだけが遠隔参加となります。すると、テレワーカーには社会学でいう「相対剥奪」と呼ばれる現象が起こるんです。

これは要するに、「出社している人は職場で情報を得たり雑談したりできるけど、在宅のわたしはできない」と感じて、「一斉在宅」期よりも評価不安や孤独感を覚えやすくなることを指します。

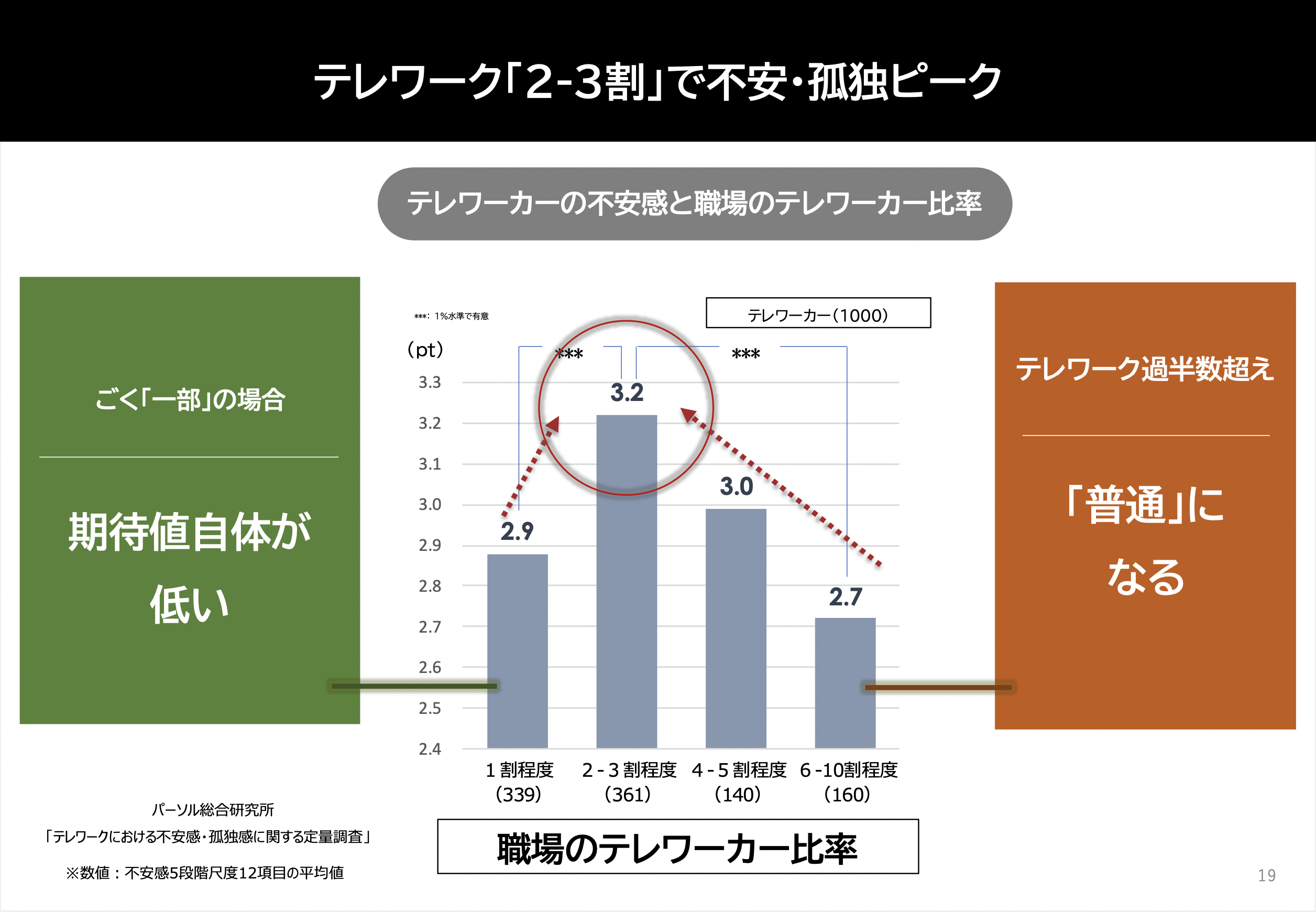

ある調査データによれば、テレワーカーが約2〜3割のとき、テレワーカー側の不安感と孤独感がもっとも高くなることがわかりました。

青野:なるほど……。実はサイボウズって、コロナ前が「まだら」だったんですよ。約3割がテレワークしていたので、まさに不安感や孤独感が最大だったんだなと。

しかも、会社としてテレワークを推奨しておきながら、僕はいわゆる「昭和人間」だから毎日のように出社していました。そんなスタンスをとっていたこともあり、当時テレワーカーから不安の声を聞くこともありましたが、あまり重要な問題だとは思っていなくて。

ところが、コロナで出社を禁じられて、僕も会議に遠隔で参加するようになったら、評判がよかったんです。デジタルで共有したテキストのほうが読みやすいし、マイクに向かって話す声のほうが聞き取りやすい。だから、元々テレワーカーだった人が、以前にも増してどんどん発言してくれるようになりました。そのとき、「あれ、もしかして足を引っ張っていたのって俺か?」と気づきましたね(笑)。

だからいまは、「バーチャル社長」になろうと思って、会議もオンラインファーストに切り替えています。そうすることで、テレワーカーに相対剥奪が起こりにくくなったのかな、と。

テレワークによって、日本企業の「横のつながり」が弱くなる

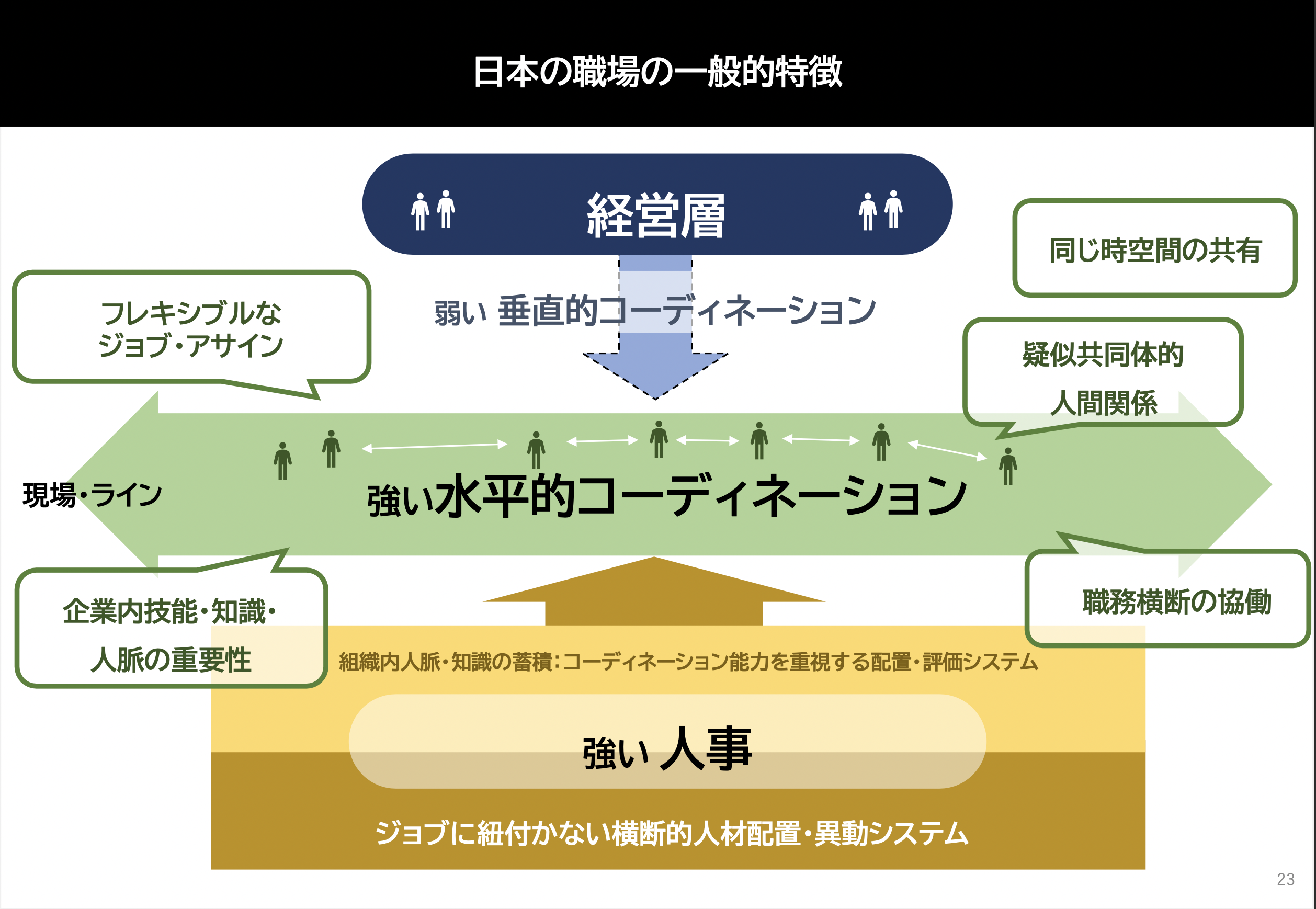

小林:日本企業は、いわゆる「横のつながり」が強い特徴があると言われています。学術的にいうと、「水平的コーディネーション(coordination:調整、協調)」と呼ばれるものです。

日本では、オフィスで何気なく交わされる「雑談」によって、個々の仕事の範囲を調整していきます。加えて、見知った「仲間」が同じ時間・空間を共有することで、疑似共同体的な性格を持っているんです。

一方、経営層からの垂直的コーディネーション、つまり縦のつながりは弱い。経営層が現場を重視するので、上からガツンと方針を落とすみたいなことはなかなかありません。イーロン・マスクのような辣腕を振るって現場を混乱させる経営者は、なかなかいないですよね。

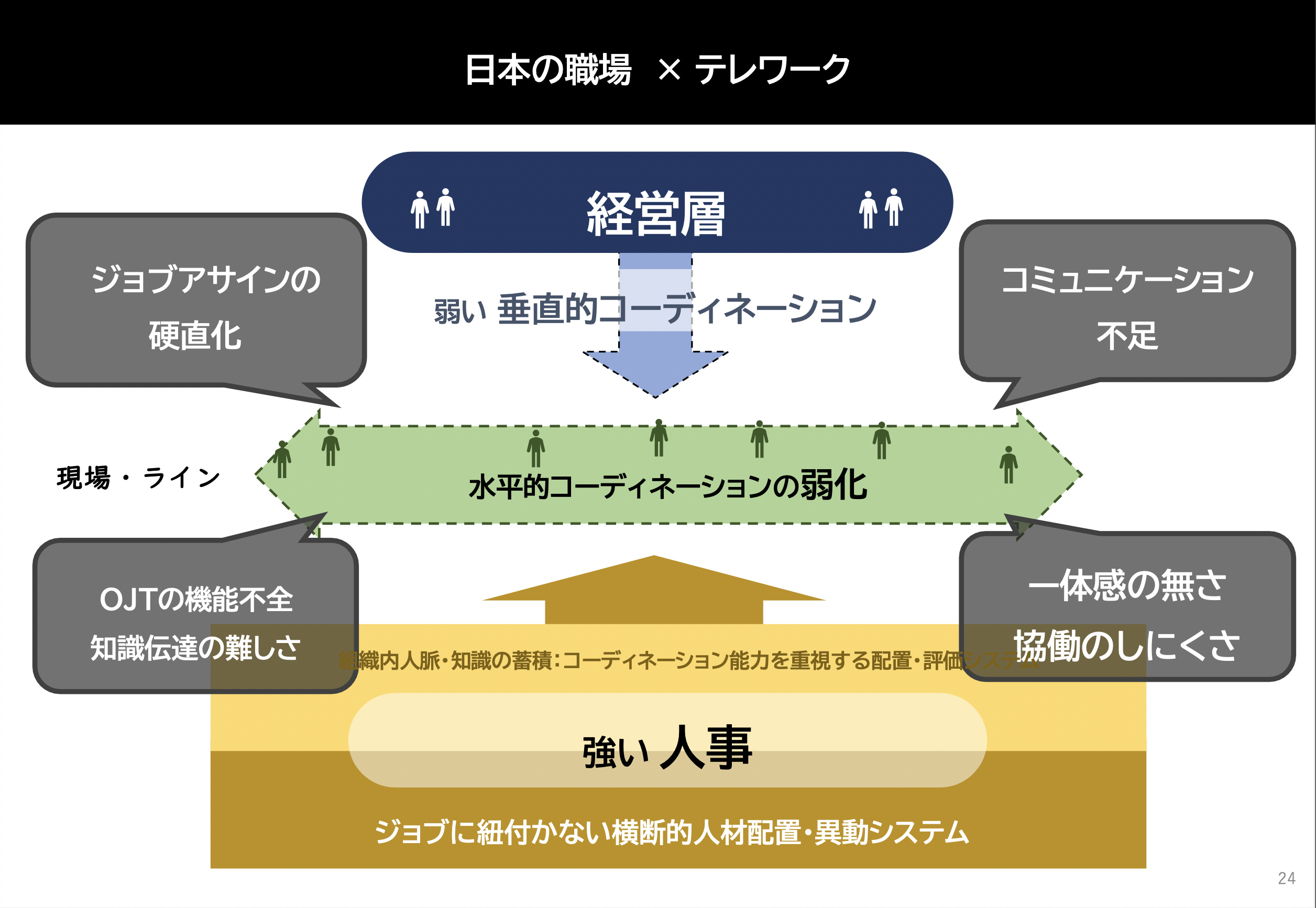

青野:ここにテレワークが加わることで、水平的コーディネーションが弱くなるわけですね。

小林:そのとおりです。組織では、サイロ化(組織の各部門・システムが独立して業務が自己完結することで、部門・システム間の連携がうまくいかない状態)が進み、コミュニケーション不足や一体感のなさ、OJTの機能不全などにつながります。そして、この「まだら」な状態によって、生産性の低下や評価・登用の歪みなど、組織マネジメントの新たな課題が生まれるわけです。

小林:こうした課題に対する考え方として、いちばん危険なのはテレワークを定着させるための実践的な工夫をほとんどしないまま、「うちの会社にはテレワークが合わない」と捉え、無駄な出社を増やすことです。そうではなく、自社にテレワークをうまく馴染ませるために2つのことが求められます。

1つは、会社としての方針をまずは明確化すること。テレワークをめぐっては、経営者や人事・総務、IT部門、複数の現場など、多くのステークホルダーが存在します。それぞれ視点も異なるため、「誰がテレワーク推進の旗振り役になるのか」が曖昧になりがちです。ですから、会社の方針を決めることは必須です。

もう1つは、そのうえで個人が働く場所を選ぶハイブリッドワークを脱却して、組織への最適化を考えることです。このことを実現するために、ここからはテレワークでも重要となる「コミュニケーション」について、改めて考えていきたいと思います。

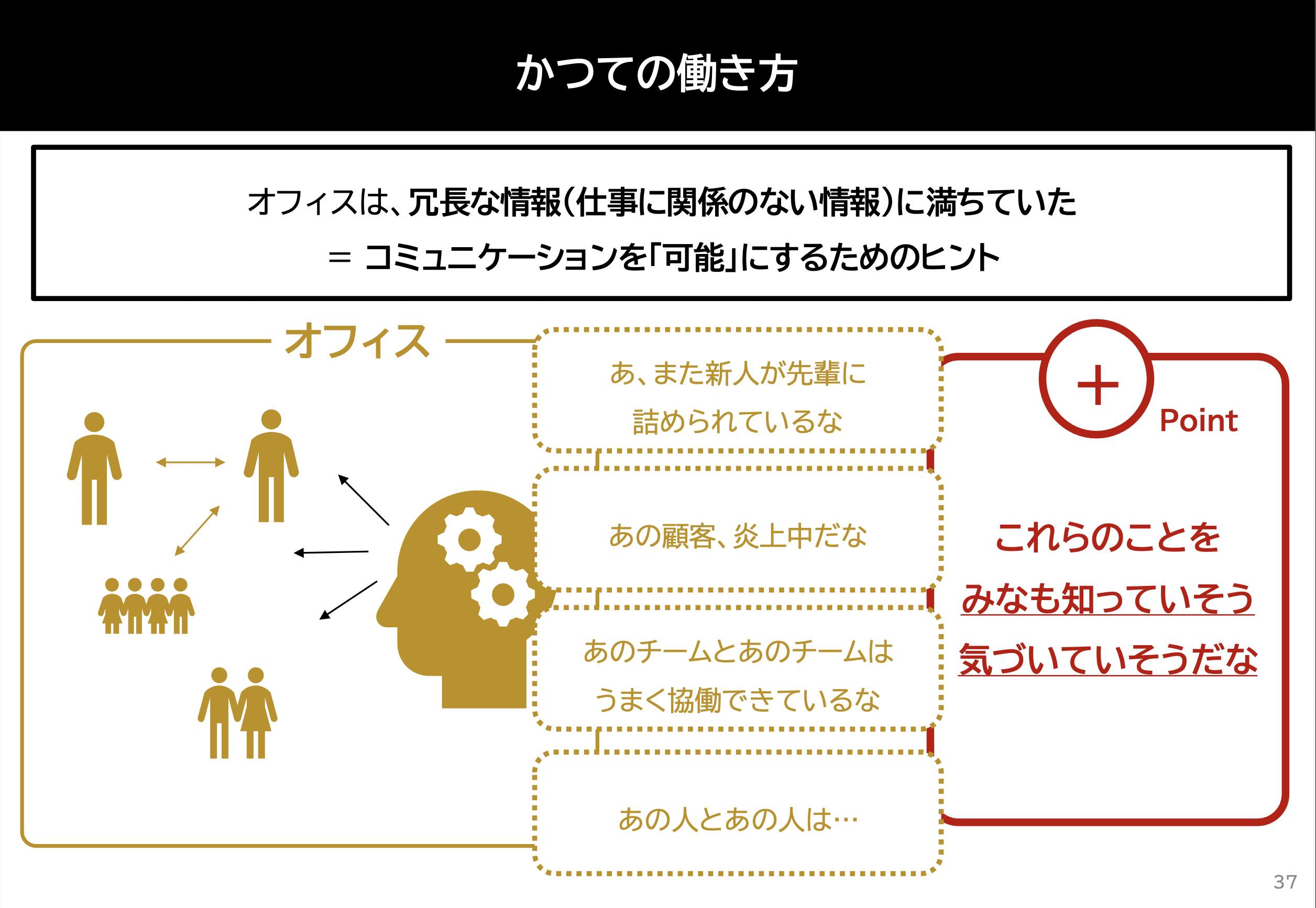

オフィスにあった冗長な情報こそが、コミュニケーションの「ヒント」だった

小林:青野さんはテレワークに比べて、オフィスでのコミュニケーションのほうが心地よかった感じる人が多いのは、なぜだと思いますか?

青野:うーん……。やっぱり対面(オフィス)だと五感を使ってコミュニケーションができて、テレワークに比べて情報量が多くなるからでしょうか?

小林:そのとおりです。厳密に言うと、かつてのオフィスには仕事に関係のない情報が満ちていたからです。オフィスにいれば、「新人が先輩に詰められているな」とか「あの顧客は炎上中だな」みたいなことがわかる。

しかも、それらは単なる「情報」ではありません。情報を手に入れると同時に、それらのことを「みんなも知っていそう(気づいていそう)だな」というメタ認知も無意識にしています。この2つ目の特徴が見逃されがちです。

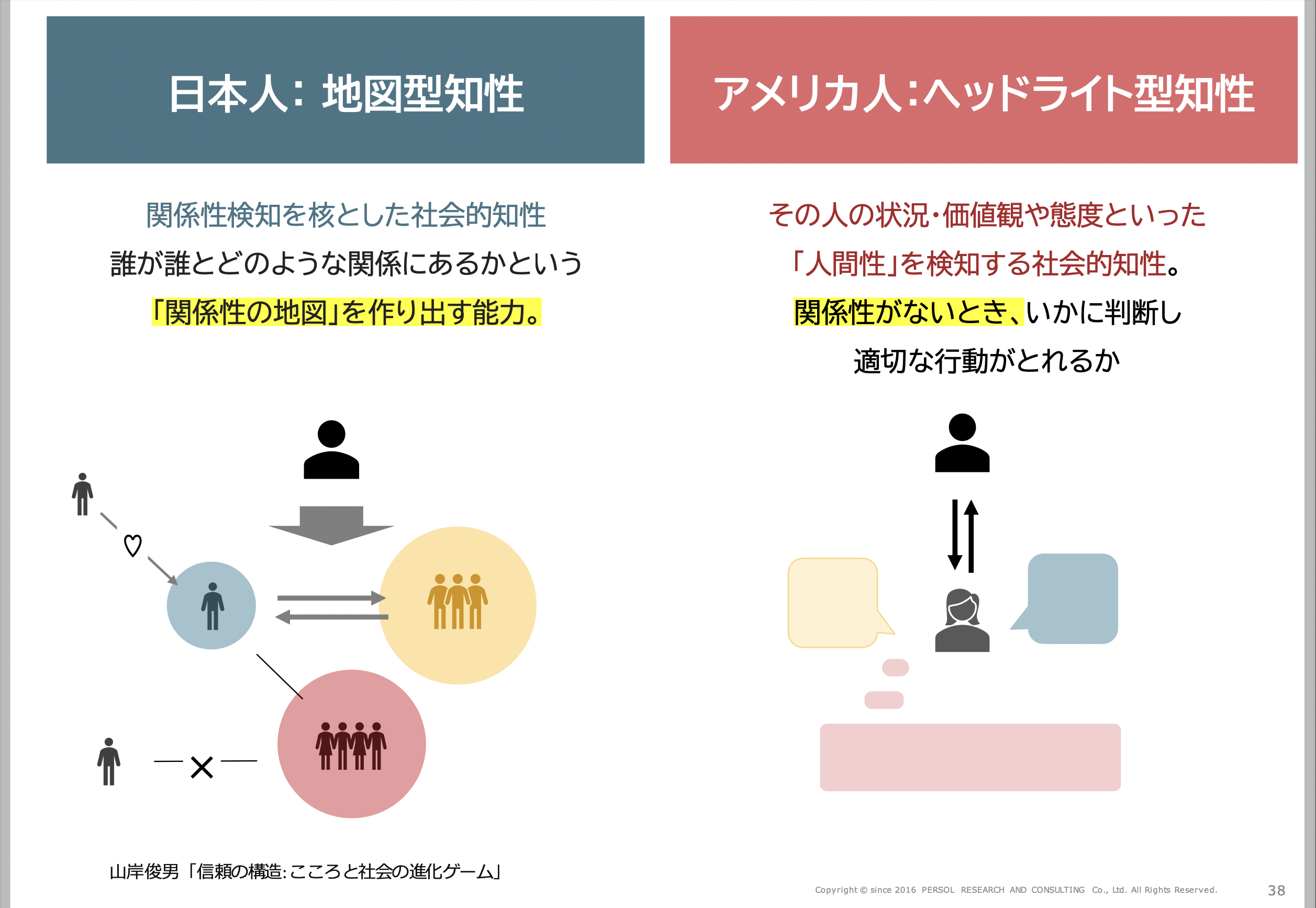

小林:これらの情報から、わたしたちは社内で誰が誰とどのような関係にあるのかという「関係性の地図」をつくり出していました。

社会心理学者の山岸俊男氏によれば、日本人はアメリカ人と比べ、人と人との関係性を検知し「社会的地図」をつくり出す能力、いわば「地図型知性」が高い傾向があるそうです。そして、関係性についての情報を「ヒント」にしながら安心してコミュニケーションする特性をもっています。

青野:こうした特性が、日本企業ならではの水平的コーディネーションに結びついていたんですね。

小林:そうです。地図型知性に偏っている日本人の働き方をテレワークに切り替えると、「自分以外の人がどこまで知っているの? どんな情報に触れているの?」という組織についてのメタ認知が失われがちです。そうなると社内の「関係性の地図」を更新できなくなり、社内の「他人化」を招きます。

その結果、チームワーク不全や部門間コラボレーションの減少、新人のオンボーディングの失敗などが起きる可能性が高まります。

コミュニケーションを「増やす」のではなく「見せる」ことが必要

青野:つまり、自社でテレワークを普及させるには、日本人特有のコミュニケーションの課題にアプローチしなければいけない、と。「欧米だとこういう働き方になってるから」と深く考えずに、テレワークへの考え方や進め方を決めてしまうのは危険ですね。

小林:おっしゃるとおりです。テレワークに切り替えたとき、多くの企業では「雑談」の機会を設けたり、朝会・昼会を開催したり、1on1を増やしたりと、コミュニケーションの量を増やそうとしました。

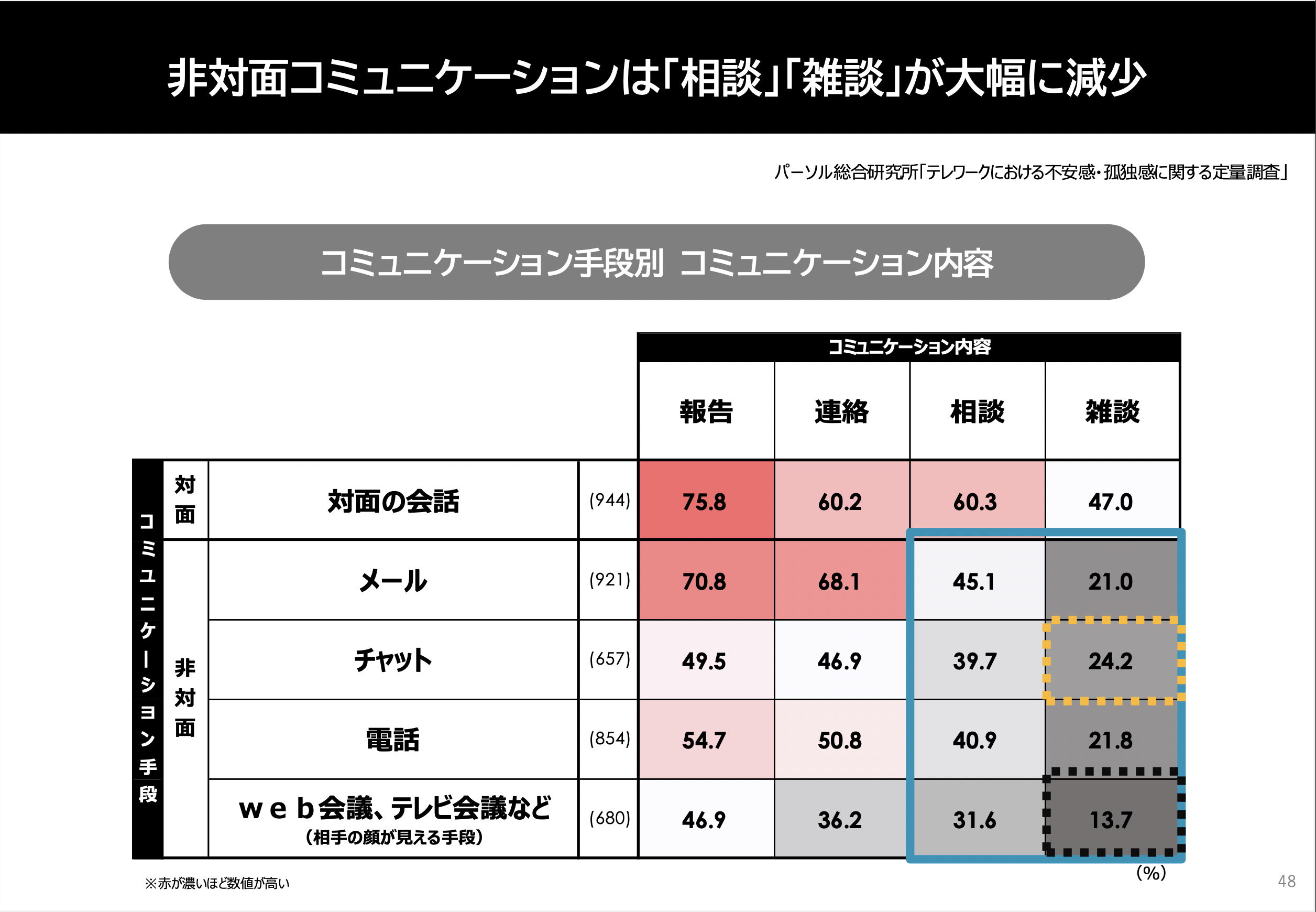

ただ、パーソル総合研究所の調査では、Web・テレビ会議などにおける雑談は、対面の会話における雑談の半分以下になることがわかっています。

小林:では、社内の他人化を防ぐにはどうすればいいのか? 必要な発想は、コミュニケーションを「増やす」のではなく、「見せる」ことです。つまり、直接コミュニケーションしている人同士のやり取りを、そのコミュニケーションに参加していない人が見えるような仕組みをつくることが重要なんです。

青野:なるほど……! たしかにコミュニケーションを「増やす」とはよく耳にしますが、「見せる」とはあまり聞かないですね。この発想の転換には、ハッとさせられる人も多そうです!

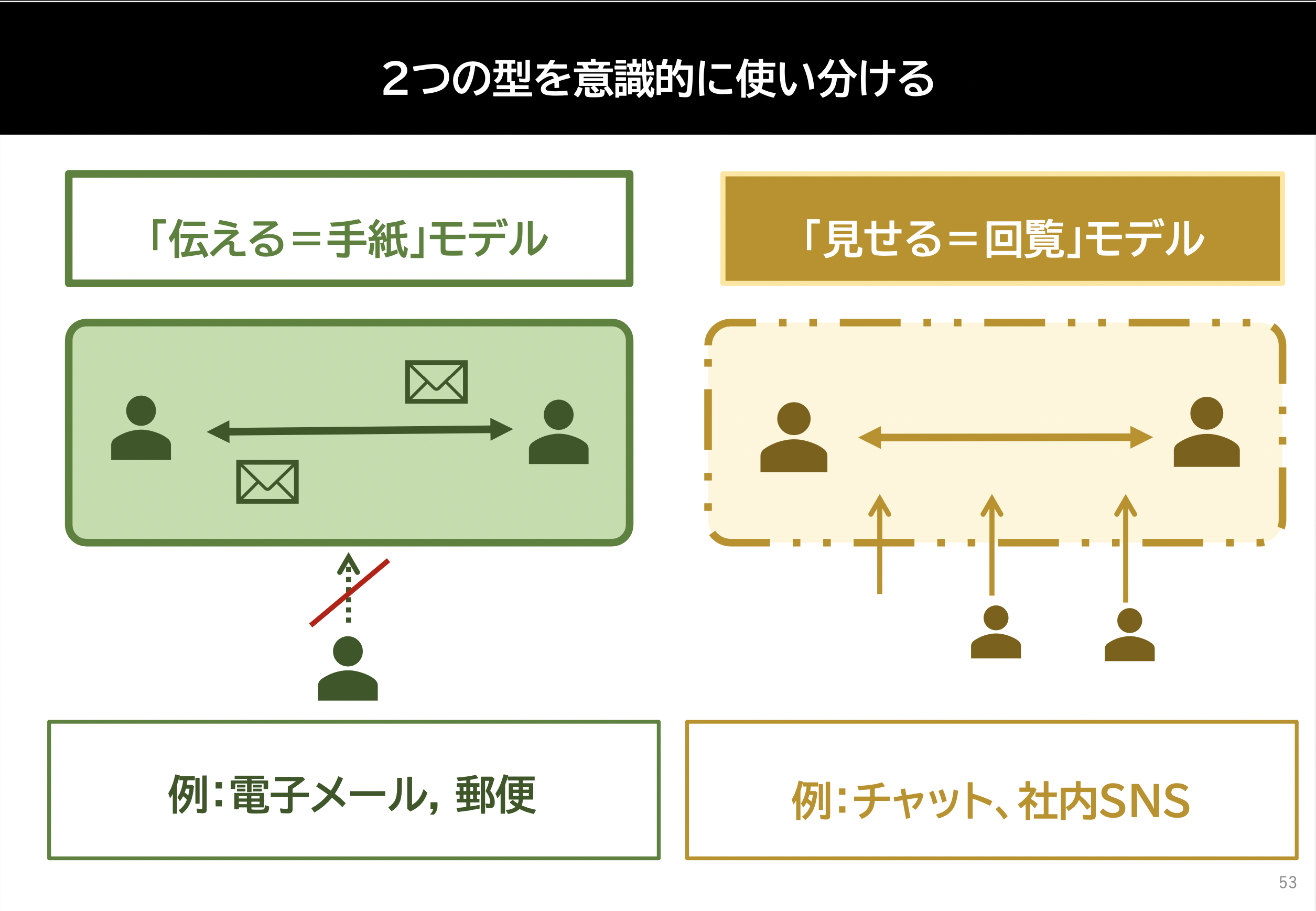

小林:そうなんです。そもそもコミュニケーションには2つの型があります。1つは「手紙」モデルで、電子メールや郵便などを使い、関係者間だけで情報や思いをやり取りする方法です。

もう1つがサイボウズも実施している「回覧」モデルで、チャットや社内SNSなどを使います。情報だけでなく、メタ認知のやり取りができる方法ですね。そのため、コミュニケーションに参加していない人でも、「誰が・何を・どこまで知っているか」がわかります。

小林:社内の他人化を防ぐには「回覧」モデルを使い、コミュニケーションそのものを「見える化」することが必要です。そうすれば、仕事に関係のない情報も流通させることができ、社内の「関係性の地図」を更新できるようになります。(後編へ続く)

(企画:今井豪人/サイボウズ 執筆:流石香織 撮影:栃久保誠 編集:野阪拓海/ノオト)