サイボウズの経営会議は「プレゼン禁止」「とことん全社公開」──組織の一体感をリモートでも保つ経営会議の運営術

セミナー

ハイブリッドワーク成功のポイントの1つが「社内のあらゆる情報格差を最小化すること」。情報格差は、離れて働く会社が一体感を損なう最大の要因になり得ます。

「オフィス側とテレワーク側」の情報格差はもちろん、現場の不安感や不信感を招かないために「経営層と社員間」の情報格差もきちんと解消していきたいところ。経営会議が閉鎖的だと、現場にとっては「決定事項だけが急に伝わってきた」と感じられ、組織内に大きな溝を生みかねません。

サイボウズでは「経営と社員間の意識ギャップを減らすサイボウズの経営会議のポイントとは?」と題したセミナーを開催。サイボウズで経営会議の運営を担当する石黒が、組織に一体感をもたらす経営会議の運営術をご紹介しました。

本記事ではこのセミナーの内容と共に「経営会議のオープン化から始める、組織が一体感を失わないためのハイブリッドワークのコツ」を考えていきます。

目次

経営と社員間の意識ギャップ、ハイブリッドワークに通じる情報格差の壁

このセミナーで語られた“経営と社員間の意識ギャップ”とは、下記のモヤモヤの行き違いを意味します。

- 経営層から見た「社員が会社の経営方針を理解してくれない」というモヤモヤ

- 社員から見た「経営層が何を考えているのか分からない」「決定事項に唐突感があって納得感がない」というモヤモヤ

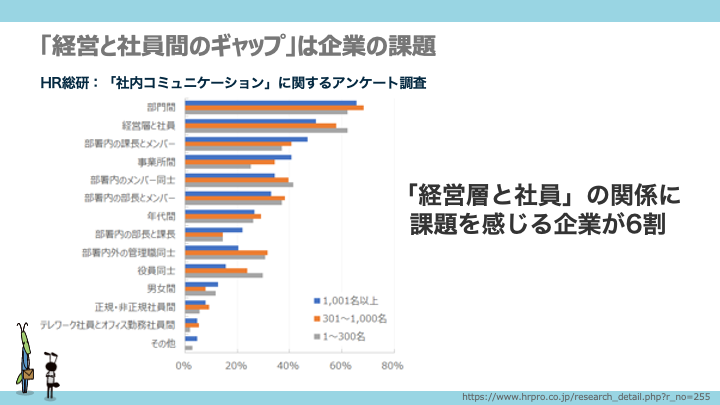

実はこの意識ギャップは、HR総研の「社内コミュニケーションに関する調査」からも、多くの企業で課題となっていることが明らかになりました。

「この調査では、経営層と社員の関係に課題があると答えた人が6割ほど。これは企業規模問わず課題になっており、社内コミュニケーションにおける課題としても2番目に多い数字です」とモデレーターを務めた深澤は語ります。

それに対して、経営会議運営担当の石黒氏は「我々サイボウズとしても、このような課題に日々向き合いながら試行錯誤をしています」と語っていました。

某大手企業の社長就任会見でも「社内の風通し改善や現場と経営層の溝を埋めることが大きな取り組みの1つ」と語られるなど、経営と社員間のギャップは企業の大小にかかわらず大きな課題となっている昨今。

「我々サイボウズとしても、このような課題に日々向き合いながら試行錯誤をしています」と語るのは、経営会議の運営を手掛ける経営企画部の石黒です。

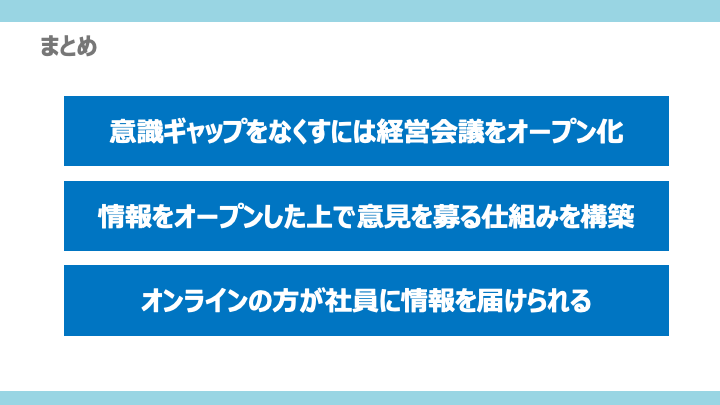

その取り組みの1つに挙げられるのが、経営会議のオープン化です。サイボウズが具体的に取り組んでいるのが、「場」「情報」「意見」という経営会議の3つのオープン化。

場のオープン化は、全社員が誰でも経営会議に参加できるようにすること。情報のオープン化は、経営会議で行われた議論の議事録が当日、ないしは遅くとも翌日には全社員に対して公開されるというもの。そして意見のオープン化は、経営会議で取り上げられた議題に対して、全社員が意見を述べられるというものです。

経営会議のオープン化をなぜ徹底するのか? これについて石黒は次のように説明します。

「社長である青野のこだわりでもありますが、情報をオープンにしたほうが、一人ひとりの納得度が上がって成果につながると考えているからです」

「重要な意思決定については、トップダウンで結果だけ現場に共有するのではなく、多少の時間がかかったとしても経緯を共有しながら進める。これによって、メンバー一人ひとりの納得度や遂行のモチベーションが高まり、最終的にはよりよい結果につながるだろうと考えているのです」

サイボウズが実践する経営会議の流れ

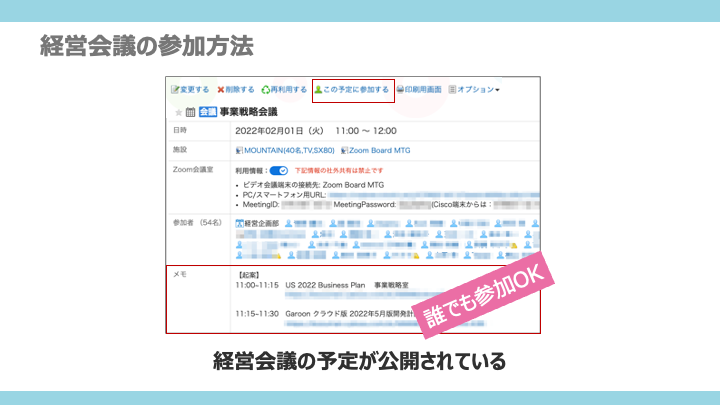

【会議開催前】誰でも参加できるよう、議題を事前に公開

サイボウズの経営会議は、大きく2種類に分かれます。

- 事業戦略に関わる議案について各本部の関係者が集まり議論・意思決定する事業戦略会

- 組織に関わる議案について各本部のマネージャーが集まり議論・意思決定する本部長会

これらの経営会議は、Web会議のリンクをクリックするだけで参加可能です。

プライバシー情報やインサイダー情報が含まれる場合は視聴を制限するケースはあるものの、基本的には社員であれば誰でも参加できます。これが経営会議という“場”のオープン化です。

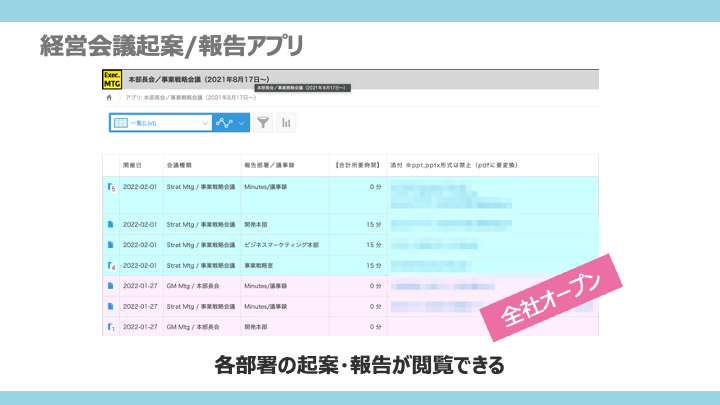

「サイボウズでは、会議のスケジュールや具体的な議題が事前にオープンに共有されているのがポイントです。kintoneで作成された議題管理アプリを見れば、起案内容や報告事項の詳細も事前に分かります。これを見れば、自分で参加すべきかどうかの判断も主体的にできるのです」。

【会議当日】Zoomで経営会議を公開、プレゼン禁止で起案の質を高める工夫も

経営会議は、多くの企業で利用されているWeb会議ツールのZoomを活用しています。

「コロナ禍以前はオフィスの会議室を押さえて開催していましたが、今はオンライン上で実施しており、今後も続くことでしょう。場所に依存せず在宅勤務の方や地方の方なども参加できますし(実質的には)定員もありません。結果として、プロセスも含めて意思決定に関わる情報格差を解消できています」。

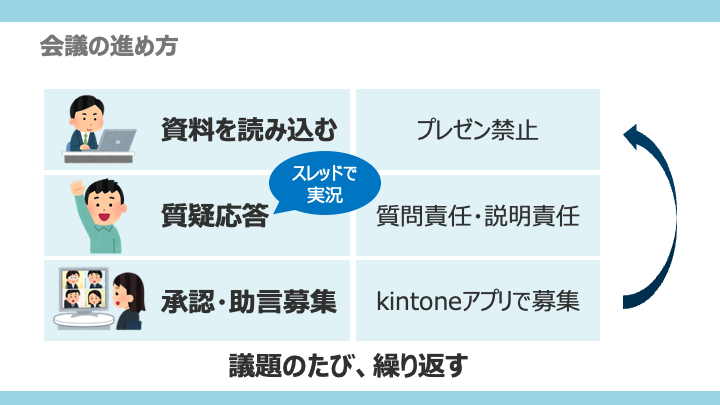

当日は、事前に提起されていた議題について順に議論していきます。

ここでポイントになるのが、プレゼンテーションを行わないこと。事前に共有されている資料を各自で読み込む時間を設けた後、質問・議論していきます。

そこから、起案事項であれば承認するのか、継続議論なのかを決めていく流れです。場合によってはその後、社内に対して助言募集というプロセスを挟むこともあります。

こうした進め方を取る理由は2つあると説明します。

「1つは意思決定の効率化、そしてもう1つは参加できなかったメンバーにも分かりやすく情報を伝えられるためです。

昔はプレゼンもしていましたが、資料や起案の質が十分に練り上げれていなくとも、プレゼンが上手な人であればそれっぽく聞こえてしまう。これだと効率よく正しい判断がしにくいケースもあるんです。

あえてテキストの読み込みを中心にすることで、起案の質を一定以上担保した状態で会議に臨んでもらえるようになっています。

また、プレゼンはその場にいる人といない人で得られるコンテキストなどにも差が出てしまい、情報格差の要因にもなりかねません。そのためプレゼンは禁止しています」。

【会議終了後】議事録公開はもちろん「実況スレッド」でより立体的な経営会議のオープン化が可能に

経営会議をオープンにすることは、経営と社員の意識のギャップ解消に役立ちます。しかし、現場で働いているメンバーは、自分の業務に追われ、会議に主体的に参加することが難しいケースも少なくありません。

そこでサイボウズでは、会議終了後の経営会議の情報発信にも工夫を凝らしています。これが”情報”のオープン化です。

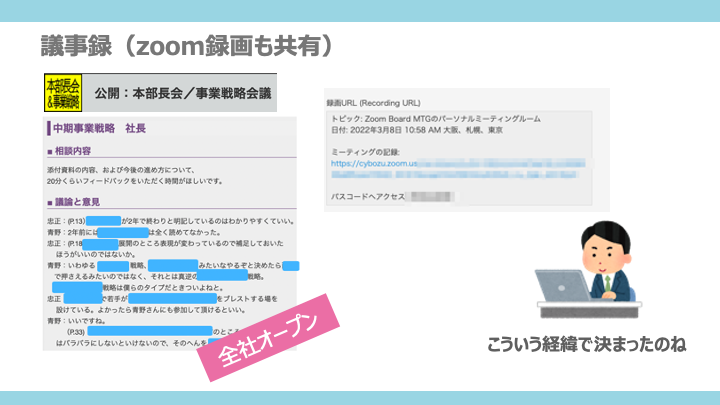

まずサイボウズでは、経営会議の詳細な発言録とその結論がまとめられた議事録や、Zoomでの録画データを全社に公開しています。

とくに議事録は、その場の雰囲気が伝わりやすいよう、誰がどう発言したのかが詳細にイメージできるよう工夫していると説明します。

「意思決定の過程をすばやく共有することで、できる限り情報格差を少なくしていこうと考えています。会議の当日もしくは翌日までには全社公開できるよう、運営メンバーで取り組んでいます」。

また、もう1つ特徴的な工夫が、会議中のやり取りをkintoneのスレッドで参加者がつぶやく「実況スレッド」という取り組みです。

サイボウズでは、なんらかの会議やイベントが開催された際に「いま、どんな議論が行われているのか」を参加者がつぶやく“実況”という文化が根付いています。この実況を取り入れることで、経営会議をより身近なものに感じてもらえるよう工夫しているのです。

「普段の経営会議は40〜50名ほどが参加していますが、実際に発言するのは数名程度。発言していない人の時間を有効活用し、感想も含めて経営会議の状況についてつぶやいてもらっています。

(口頭では発言していない人も含めた)いろいろな意見が可視化されるため面白みがありますし、会議に参加していないメンバーがこの実況スレッドを追いかけて、リアルタイムに質問してくることもあります」。

メンバーと意思決定者、双方にメリットがある “助言収集” の仕組み

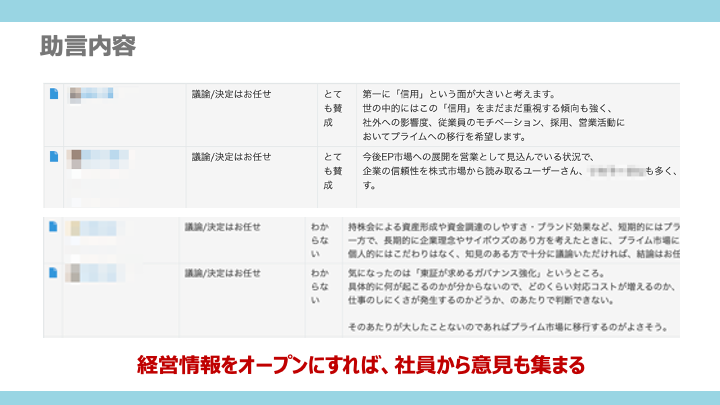

全社員に議題に対しての助言を求める仕組みを用意しているのも特徴的です。すなわち、”意見”のオープン化です。

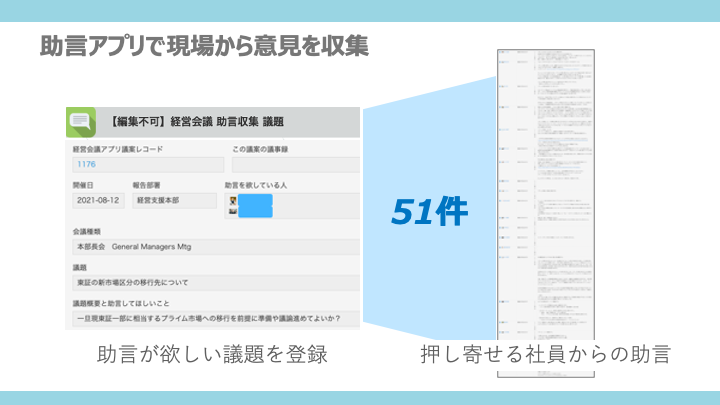

経営会議の議題に対して、全社員から助言をもらえる「助言収集アプリ」をkintoneで作成し、経営会議で起案をした人が全社員から意見を募れるようになっています。

「たとえば、2021年に行われた東京証券取引所の市場再編の際には、東証一部に上場しているサイボウズとしても、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場のどの市場を選択するのか経営会議にて議論になりました。

そこで、社員から助言収集アプリにて意見を求めたところ、それぞれの立場から51件もの助言が寄せられました。

現場からすれば、意思決定のプロセスに参加できたという意識が持てますし、意思決定する側としても意思決定の後押しになる助言を数多くいただけました」。

助言に関しては、「賛成」「反対」「積極的に議論に参加したい」など、それぞれの立場を選択したうえで意見を書き込んでもらうことで、温度感も含めて見える化しやすいよう工夫されています。

情報がオープンになっているからこそ、さまざまな角度から意見が寄せやすくなっているのです。

サイボウズの経営会議も、あくまで少しずつオープンになってきた

ハイブリッドワークにおいても、経営会議のオープン化は重要です。

「オフィスという閉じられた場所での経営会議で、限られたメンバーだけが情報を持ってしまうと、情報格差が生まれます。オンライン上で議論のプロセスも含めた情報を共有することで、社内の情報格差の解消につながり、ハイブリッドワークをうまく運用していけます」。

しかし、このような先進的な取り組みを見聞きして、「サイボウズのやり方はまねできない」と感じられる方もいるのではないでしょうか。

それに対して、石黒は次のように答えます。

「いま行っているサイボウズのやり方は、たしかに大胆な取り組みと言える部分も多く、いきなりすべてを実行するハードルは高いと思います。サイボウズも、あくまで少しずつやり方を変えていくことで、情報のオープン化を進めてきました」。

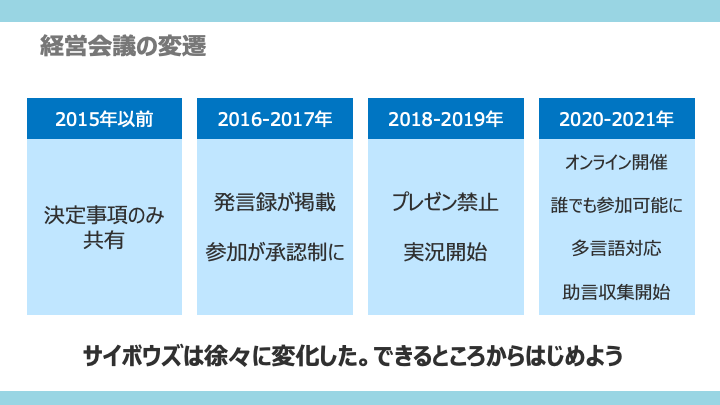

たとえば、2015年ごろから経営会議の内容を共有するkintoneアプリは運用していたものの、当時は決定事項が共有されるだけで、発言に関する簡単なメモが共有されていた程度。参加者も経営層のみという、多くの企業と同じような経営会議のスタイルだったと振り返ります。

その後、会社の規模拡大などもあるなかで、経営と社員間の意識ギャップが生まれやすい状況に。チームワークをよくするための手段の1つとして、経営会議での詳細な発言録を公開したり、承認制ながら希望者には経営会議に参加してもらえる制度を整えていったりしたのです。

「2018年から2019年ごろには、経営会議に上がってくる議題が急増し、十分に練り上げられていない状態でプレゼンが実施されることで効率的ではなくなってきました。そこでプレゼンを禁止に。副次的な効果として、テキスト中心の情報共有になることで、参加者の認識が揃えやすく、不参加のメンバーにも同等の情報が共有しやすいメリットも得られました。

また、同じタイミングで、より多くの意見をもらえて、経営会議を身近に感じてもらうための実況スレッドも始めました」。

そして、コロナ禍を契機に経営会議を完全オンライン化、承認制から誰でも自由に参加してもらえるルールに変更、グローバル化が進んだことで多言語対応を始めるなど、サイボウズにとっても大きな変革を迎えることになりました。また、社長1人に集中していた意思決定を担当部門長へ権限委譲、関係各所に助言を募るプロセスを重視し、助言収集アプリの運用を始めたのです。

こうした変遷を見てみると、サイボウズしか決してできない取り組みはなく、経営会議を徐々にオープン化できる可能性も感じられるのではないでしょうか。

終わりに

経営会議のオープン化がテーマだった本セミナー。多くの情報をオンライン上でオープンにしていくことは、離れた場所で働くメンバー間の情報格差の解消、そしてハイブリッドワークの成功に欠かせない組織の一体感向上につながることが、あらためてわかります。

ハイブリッドワークにおける情報格差を解消するための参考になりますと幸いです。